▼张静(右坐者)去毕业生家家访,得知孩子已经工作,看到他主动给老师们递水,非常欣慰

▼杨炜用多种AI工具给孩子们上《画太阳》受访者供图

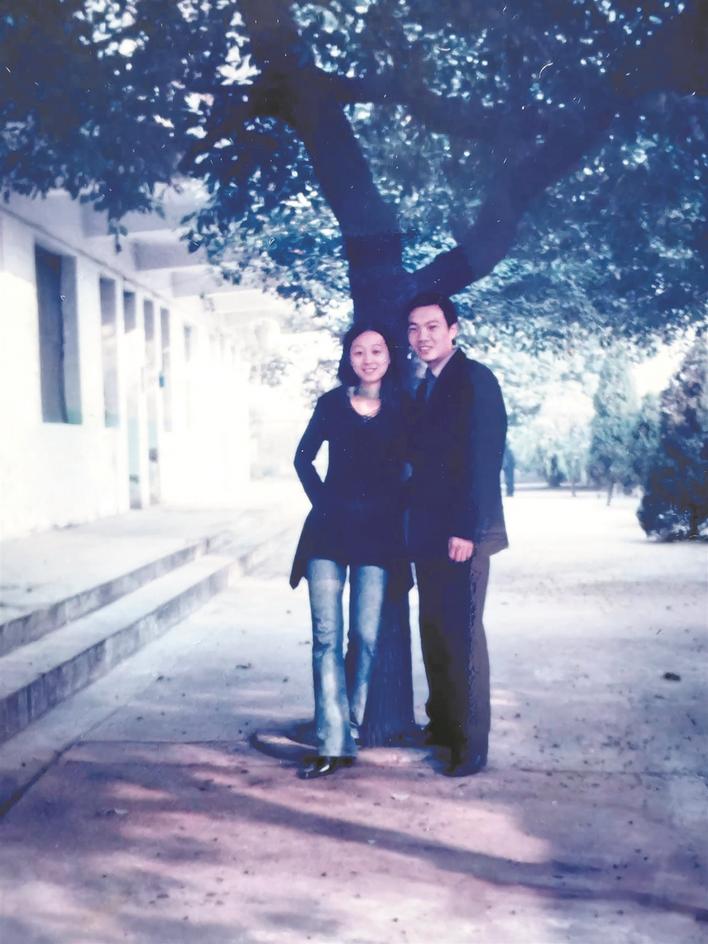

2001年,杨炜、张静初到孝感特校任教

2025年7月21日,夫妻俩在校门口合影 受访者供图

□楚天都市报极目新闻记者 张屏 通讯员 杨琛

近日,18岁的孝感市特殊教育学校应届毕业生李一墨,回到母校的书法室练字。看到自己的书法作品还在这里展出,他高兴地拉着自己的老师杨炜、张静说个不停。

张静、杨炜分别是他中低段和高段时的班主任,杨炜还是他的书法老师。李一墨毕业前,他们为他策划了这个书法展。“你看他的字多好!这非常了不起!因为自闭症人士通常有刻板行为,很难坐下来写好字。”杨炜激动地向极目新闻记者介绍,李一墨以前是个一天问一个问题几十遍的孩子,这四年教他练字,孩子不仅改善了这种刻板行为,还发展了精细动作,字越写越好。“他一共展出了三幅作品,为了表示对我们的感谢,他专门去烹饪教室炕鸡蛋饼送给我们。”

是夫妻更是黄金搭档

2001年,21岁的孝感大悟人杨炜和钟祥人张静从襄樊特殊教育师范学校毕业,热爱特教事业的二人,双双来到孝感市特殊教育学校(下文简称“孝感特校”)从教。“他回来建设家乡,我是为爱奔赴。”张静笑道。

这一教就是24年,他们成了湖北特教界有名的黄金搭档:张静温柔耐心,24年深耕中低段并担任班主任,教出的孩子被公认为脾气好、习惯好、精细动作好;杨炜作为特教老师中少有的男老师,主教高段学生,积极将新理念新技术引进特教课堂,教出了不少李一墨这样的“奇迹少年”,还是送教骨干……

“经常是张老师教出的孩子交给杨老师带毕业,他们共同培养了很多优秀毕业生!” 孝感特校校长胡继舟说,“夫妻俩都很优秀。”杨炜是孝感市优秀教师,深耕智障与自闭症教育领域;张静长于听障儿童的语言康复等。“我校曾有一名重度残障学生小展,生活完全依赖他人。杨炜、张静精心为他制定个别化教育计划:杨炜专注粗大动作与生活自理能力训练,张静主攻认知激发与沟通意愿培养。通过‘评估-干预-再评估’的闭环协作模式,他们创造了生命奇迹——小展能独立进食,也能用简单手势表达需求了。”

他们不只是专业上的黄金搭档,还给了孩子们双倍的爱。张静为低年级女生梳漂亮的发辫,细心关注她们的生理期护理;杨炜是“万能修理工”,深夜检修学生损坏的桌椅学具。学生小雷癫痫发作的惊险瞬间,杨炜毫不犹豫用身体护住其头部,张静同步完成急救联络与现场安抚,配合天衣无缝。孤儿小洪家境贫寒,冬日衣衫单薄,夫妻俩连夜为他添置温暖冬装,周末带他回家感受亲情。

“他们在家经常谈学生。要是不在家?肯定在学校。”杨炜、张静的女儿杨姝涵说,受父母影响,她和弟弟从小就常去特校陪特殊孩子们玩,每次去都带上各种好吃的。

带培智生们玩转AI

24年来,他们不仅教学生自立,更努力让他们和普通孩子一样享有素质教育。

6月25日,45岁的杨炜为五年级培智班学生上了节AI融合课《画太阳》。课上,豆包智能体“图图”对孩子们的朗读做评价,把他们不能理解的课文变成图片;“即梦”则把课文里的“我”变成动画数字人,带着孩子们“游历”课文,还帮孩子们生成未来梦想影像……看到课本“活”了,孩子们很惊喜,纷纷举手上台与AI互动。

这也是孝感市特殊教育教联体“新质课堂”的一节示范课。“从没看过这么活跃的培智课堂!我也要向杨老师学习熟用AI。”台下观摩的汉川特校教师章润玲说。

“师傅总在琢磨怎么让AI为特殊教育赋能。”杨炜的徒弟、孝感特校年轻教师程晶说,去年师傅就尝试用AI做了个1分钟孝文化故事短片,说可以用在教学中,“他有一句话很动人:希望我们的孩子们能和普通孩子一样,同步享受文明成果,尽力发展自我。”

张静有同样的想法:“我校在校生146人,除了10名听障学生外,都是培智生,其中又以自闭症孩子即‘星星的孩子’为主。社会、家长往往对他们降低要求,觉得他们能自立就很好了。但我们更贪心,希望孩子被尊重,能感受美。”

他们花大力气教孩子礼貌:见人打招呼,离别说再见,要有边界感,不能上来就抱;也坚持教孩子学好拼音,学会跳绳。“能比较正常地说话、走路、交流,就能与人有比较正常的交往。”

一般人想不到这有多难——很多孩子不能正常发音,原因是发音器官、发音方法有问题,张静教学时经常要用纱布把孩子的舌头“挖”出来,再用按压板压舌头,不断重复练习,教会他们正确的发音方式;跳绳很考验协调性和精细动作,张静把动作分解,一步步带着孩子们做,最终让所有学生学会跳绳。

去年,夫妻俩合力编写了校本教材《会跳舞的古诗词》,把40篇培智教材中的古诗词翻译成了手语。该书已被多所特校选用。“很多孩子理解不了诗词的语言,那就教他们用手语感受。”杨炜说,中华文化之美,特殊孩子也应平等感知,现在,他们正在做《书法教学对孤独症儿童康复干预研究》课题。

托举孩子到更广阔世界

杨炜、张静的“高标准严要求”,使许多孩子被托举到了更广阔的世界,仅考入大学的听障学生,就达10人。

听障学生熊沐阳的妈妈张女士曾奇怪,杨老师怎么老来家访,老劝他们送女儿考武汉一聋校。“后来我们知道了,他是怕我们放弃孩子。老师比家长更关心孩子的未来发展。”她说,杨老师、张老师总跟他们说,学校听障生少,沐阳这么聪明能干,父母要支持她走出去上高中上大学。“孩子班上同学数学基础不好,杨老师主动申请到他们班教数学。辅导了一年,孩子顺利考到武汉,现在初三了成绩不错。”

“不奇怪,我们是在实现当年的心愿。”杨炜和张静说,他们当初读特殊教育师范,就是希望能为残障儿童做些什么。“小时候村里有个聋哑哥哥,无师自通就会修自行车、小电器。这么聪明的人却因为没受过教育,只能用手比划着沟通。我那时就觉得好可惜,如果他能上学,人生肯定不一样。”杨炜说,现在国家对特殊教育的重视程度不断提升,残障儿童的教育保障已实现全覆盖,这样的遗憾已几乎消失。

夫妻俩现在瞄准的是另一个社会痛点:残障儿童难以获得便宜易行的康复训练。“我们想和学校老师们一起出本书,指导随班就读的老师、残障儿童的家长帮孩子‘随时随地’做康复训练。没有资源教室、康复器材不要紧,练习夹豆子等也可以。”他们说。

(文中特校学生均为化名)