彭杨智,十堰市郧阳区五峰乡安城九年一贯制学校教师。从教13年来,他凭着对教育事业的一腔热忱,始终坚守在偏僻的山村学校,把满腔的热血献给了乡村教育工作和山村的孩子们,把勤劳和智慧融入这小小的三尺讲台上,使这块沃土上的花儿茁壮成长,竞相绽放。

一腔热情

彭老师家住辽宁省,2010年大学毕业时,他怀着对教育的一腔热忱,毅然报名申请参加资教,被分配至十堰市郧阳区五峰乡安城九年一贯制学校。初到学校,不仅学生们很是稀奇,就连老师们也是感到匪夷所思。“离家太远了,估计干不了两年就会坚持不下去了。”老师议论纷纷。

同事们的质疑不仅是因为从辽宁到湖北距离太远,有一千八百多公里,更主要的是学校各方面条件都很差。学校距离最近的集镇十余公里,信息闭塞,出行不便,就靠出租摩的或步行。

“那时候除了两栋教学楼,老师和学生住的都还是砖瓦房。”最让彭老师苦恼的是,夏天蚊虫肆虐,身上常常被叮咬的满是疙瘩,晚上不点蚊香根本无法入睡,一学期下来体重减了二十多斤。

彭老师是独生子,父母年事已高,一直希望他毕业后回到身边工作。他参加工作的第二年,父母想着彭杨智离家太远了,好不容易托人帮忙为他在家乡县城里找了一份工作。但在接到父亲从千里之外传来的喜讯时,他并不高兴,犹豫再三,最终还是放弃了回家乡的机会。

“我很愧对父母,不能在身边尽孝,但假期可以回去看看。既然选择了这里,我不会离开的,这里也是我的家。看到孩子们渴求知识的眼睛,我知道,这里需要我。”每当谈起父母,彭老师眼含泪水,但是对未来充满了信心,坚信只要付出努力,一定会有更加美好的未来。

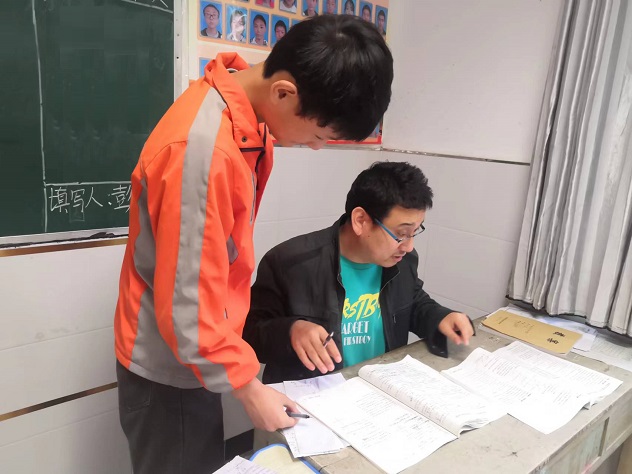

虽然条件艰苦,但他不怕苦,不怕累,克服一切困难,扎根乡村教育。从教十余年来,他基本上常年住校,很少外出。在学校里,早上,他是第一个起床的人,每天早晨5点多钟学校的起床号响起,就已经来到寝室督促学生起床晨练;白天,他是跑得最多的人,除上课、批改作业外,常常到教室的窗户外面看看学生,怕他们上课睡觉开小差;晚上,他又是睡得最晚的人,每天晚上10点多,他查完每一间寝室,等待学生安然入睡以后,才回到学校的“小家”休息。

付出终有回报。如今彭老师已成为学校的教学骨干,多次获得五峰乡优秀教师的表彰,参加的郧阳区“好课堂”生物实验教学说课比赛获得了区级二等奖,网上晒课获得了市级表彰,辅导的学生科技创新作品获得了省级的表彰。

一份责任

彭老师不仅对工作尽职尽责,对学生更是倾心爱护。从教十余年来,他关爱每一位孩子的成长,用自身的光和热为他们撑起一片蔚蓝的天空。

“心中有爱,才能零距离和学生接触,才能更好施教。”他是这样说的,更是这样做的。

刚参加工作时,彭老师担任四年级班主任及语文老师,工作任务很重。由于学校地处偏远乡村,班里的孩子很大一部分是留守儿童,需要在学校住宿。四年级的孩子还是第一次住校,很多孩子都不会照顾自己的生活。作为班主任,他在教学之余又担起了家长职责。孩子们有没有贪玩忘记了吃饭?有没有及时完成课外作业?有没有感冒发烧?天冷了有没有及时加减衣物?有没有和同学闹矛盾?会不会洗脸洗脚?甚至孩子们早上有没有洗脸刷牙,晚上有没有洗脚……这些都是他每天要思考和关注的事情,并及时督促完成。

课余时间,彭老师常常和孩子们一起做老鹰捉小鸡、踢毽子、弹石头子等游戏,师生的欢笑声融在了一起。在学生们的眼中,他不仅是老师,更是朋友,甚至是家人。班级里的学生对他是无话不谈。在校园里,总能看到孩子们围在他的身旁,有说有笑,其乐融融。他成了孩子们的朋友,成了学生眼中“孩子王”!

他一心扑在工作上,却忽视了自己的小家。生活中,他对妻儿也是忽略了很多,甚至家务活都顾不上。2016年彭老师的孩子出生,因为早产造成大脑缺氧,需要做康复训练,为了学生他几乎没有一天陪孩子做康复,彭老师的妻子也知道他工作很忙,默默地承担了一切。提起陪孩子的事,彭老师的妻子情绪就很激动,生气地说:“他对学生比对自己的孩子还有耐心,对工作比对家里的事情还上心。”

彭老师认为作为一名教师,不仅要教会学生知识,培养诸多能力,而且还更要教育学生如何做人。

学生刘鑫因为父母长年在外打工,很少回家,也没有时间去关心孩子,缺少亲情关爱,导致该生脾气怪异,行为离群,经常迟到、旷课或是偷东西,学习成绩一落千丈。了解到这一切后,彭老师经常把他接到家里去吃饭,用积极乐观的生活态度去感染他,帮助他树立学习的信心,走出阴影,走出困境。同时,彭老师发动班上的学生帮助他。半年后,在老师的关爱和班集体的温暖中,刘鑫变了,学习有了信心,成绩逐步上升了。

如今,刘鑫已经是一名医生了,每次回家都要来看望彭老师。刘鑫感激地说:“当年若没有彭老师的教导,也许我会自暴自弃,到今天都一事无成。彭老师对我的关爱和教育,我都会深深地刻在脑海里。谢谢您,照亮我人生道路的彭老师!”

一种精神

每年开学初,彭杨智都要去学生家里家访,了解班级每一名学生的家庭情况。

第一次去家访的情形,彭老师至今记忆犹深,同事们除了对他坚韧不拔的毅力感到钦佩,更多的是对他的心疼。在他的家乡一展平阳,交通发达,可是来了这深山里,到处都是高山沟壑,出行靠步行。学生们的家分散在大山深处,需要爬山涉水才能到达。爬山对他来说成了一大挑战。第一次跟着老教师去家访,累得气喘吁吁,跑了一天才回到学校。第二天,同事们发现他怎么不会走路了?一瘸一拐的样子引起了大家的注意。在同事们的询问下,他才脱下鞋子,只见脚上一个个大大的水泡让人触目惊心,有的甚至都磨破了流着血水。

同事们都心疼,埋怨他为什么不早点说明情况,可以不去,何必要忍受多大的疼痛?彭老师却笑着说:“老教师能坚持家访,我一个年轻人也能!不能搞特殊化。再说,去学生家里了解情况,才能更好地开展教育。”因为这次家访,彭老师在校园里一瘸一拐的走了一个星期。

“自古忠孝难以两全。一想到山里孩子的难,就觉得自己没理由不坚守。亏欠父母和妻儿的,以后慢慢有机会了再还吧。”谈到家人,彭杨智一脸歉意。为了山里的学生,为了肩上的那份责任,彭老师舍弃了小家,把师爱洒向了每一个学生......

“学生,是我最好的荣誉证书。”彭杨智常说。从教十余年来,他扎根山区教育,历经坎坷,无怨无悔。在他认为,选择了当教师,纵使自己失去了很多,但毕竟会拥有满园春色的愉悦,投桃报李时的慰藉,而这正是他所选择的人生,也将坚定地走下去。