11月12日上午,竹溪县机关幼儿园的厨房里暖意融融。工作人员穿梭其间,洗菜、切配、烹饪的动作有条不紊,厨具碰撞的轻响与食材的鲜香交织,消毒柜里的餐具还带着消毒后的温热,每一处细节都透着对食品安全的严谨,勾勒出安心的备餐图景。

为积极回应新时代对校园食品安全与营养健康提出的更高要求,并有效破解集团化办园带来的管理半径延长、标准统一难等新课题,2024年11月以来,该园在当地县委、县政府及上级教育主管部门的关怀与政策资金扶持下,以构建全流程智能监管体系为核心,将“互联网+明厨亮灶”监管系统与数字食堂监管平台深度融合,引进智能晨检机、智能入库台秤、智能出库台秤、智能留样柜等设备以及紫外线消毒灯、消毒柜、灭蚊灯等智能控制装置,推动传统“人防”为主的监管模式全面升级为智慧监管模式。此外,各园区根据实际情况对食堂进行了改扩建,在食堂各功能间配备足够的高清监控设备,并与教育局、市场监管部门联网,形成了“源头可溯、过程可控、责任可究”的监管闭环,真正实现“互联网+明厨亮灶”智慧升级。

精细管理,筑牢园所安全防线。“我们从多维度筑牢食品安全屏障。”该园三堰园区食堂负责人介绍到。在人员管理上,严格落实后勤人员准入制,进入厨房重地必须经人脸识别、体温检测、规范着装、七步洗手法净手等检测关后方可入内,守住食品安全“入口关”;食材管理上,智能入库、出库台秤替代人工操作,数据实时上传系统实现溯源闭环,智能留样柜精准控温并联动监测设备,异常情况自动报警并同步对接市场监管平台;监管覆盖上,厨房内高清摄像头无死角布设,专人实时监测操作规范,发现问题即时提醒。此外,食堂公示区域还整齐张贴着各项食品安全管理制度,工作人员熟记于心、严格落实。一份详细的“幼儿过敏原清单”也格外醒目,方便厨师备餐时逐一核对,精准规避风险。

多元共育,营造阳光透明氛围。午餐时间到了,精心搭配的健康菜肴被分到孩子们的餐盘里。孩子们端着餐盘,吃得格外香甜,一张张稚嫩的脸上满是满足,不少孩子吃完一份后,还会主动请老师加餐。该园城关园区一幼儿家长拿起手机边拍边说,“我们看到幼儿园每周发布的营养食谱,那是餐餐不重样,食材丰富多样。班级群里每天还会上传孩子们的用餐照片,看到孩子大口吃饭的样子,我特别放心。作为膳食监督委员会成员,我还定期受邀到园内实地查看监督,看到食材都是当天采购的新鲜品类,清洗、消毒等流程也十分规范,真的是既放心又满意。”

除了科技赋能与源头管控,该园各园区还定期召开家长会、家长委员会等会议,广泛征集家长意见建议,并通过幼儿园公众号等平台定期推送每周食谱及食堂工作动态。同时,组建由党代表、政协委员、融媒体记者、家长代表、教师代表等组成的膳食监督委员会,定期参与周排查、月调度会等调研活动,现场调研采购台账、消毒留样记录、经费收支报表等,抽查厨房关键环节监控视频、每周食谱等,深入了解“数字食堂”运行情况,直接反馈意见建议,构建幼儿园、家庭、社会“三方共育”的食堂监督与互动体系,形成“家园社协同、共治共享”的良好格局。

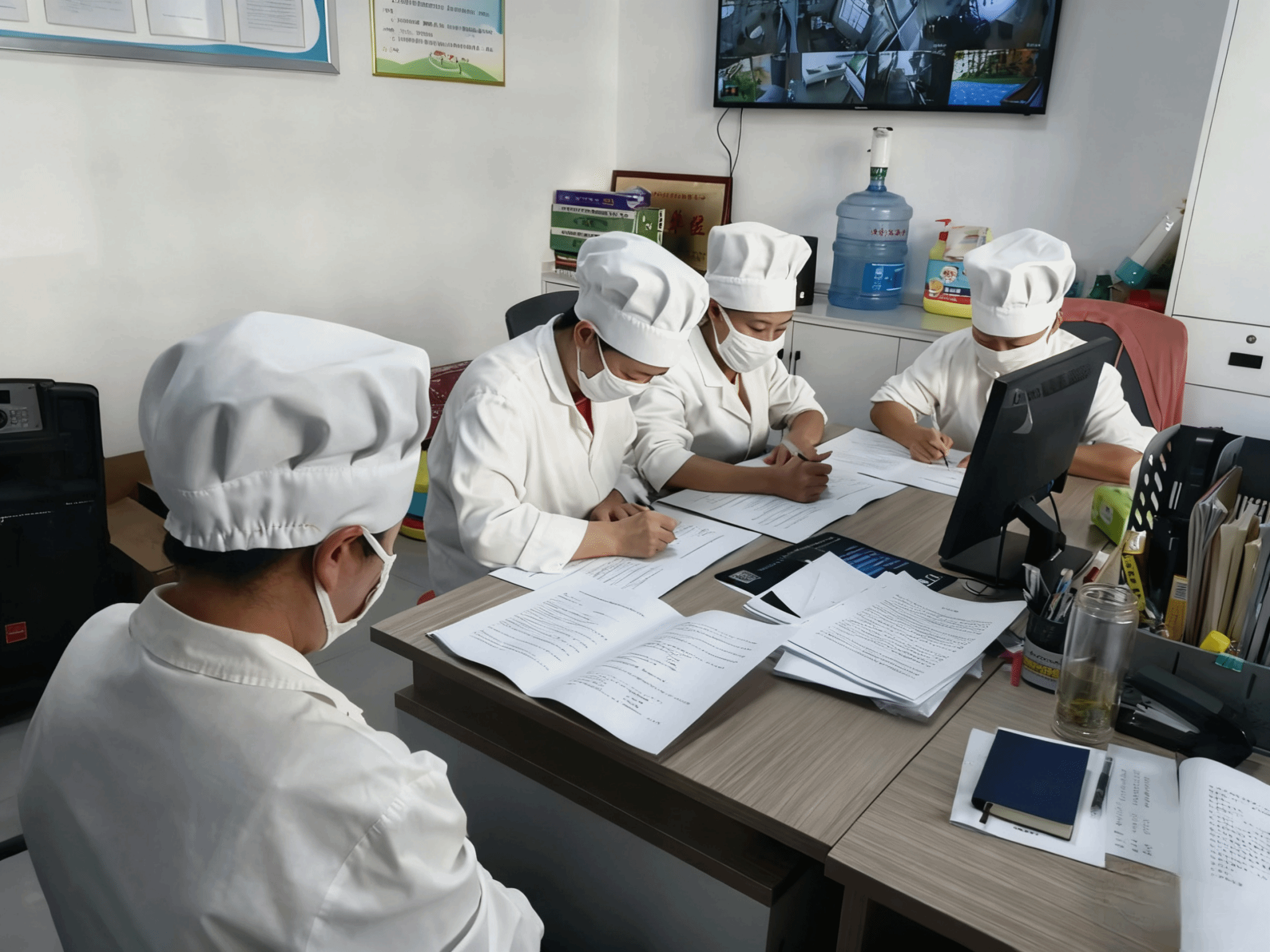

强化“培训引擎”,提升全员素养与执行力。“再完美的制度也需要人来执行。因此,我们将食品安全培训视为提升后勤管理效能的‘核心引擎’,致力于打造一支‘知安全、懂规范、能应急’的专业化后勤团队。”该园本部后勤主任如是说。为了保证培训成果转化,该园创新多元化、实效化的培训形式,除传统的业务知识集中培训、邀请专家来园进行专题讲座外,还设置了“实操工作坊”“情景模拟”“案例复盘”等实践环节,在强化底线思维和责任意识的基础上,不断提升厨房从业人员的业务水平、现场判断与应急处置能力,为各项制度的落地打下了最坚实的人才基础。

通过“数字食堂”建设与传统管理的深度融合,集团各园区食堂工作实现了三大转变:从“经验治理”向“数据驱动”转变,从“被动响应”向“主动预警”转变,从“内部管理”向“阳光共治”的转变:连续多年保持食品安全“零事故”记录、幼儿餐食入口率稳定在75%以上、家长满意率达99.5%以上、纸质台账及管理人力成本大幅下降,管理效能显著提升。该园负责人表示,后期将在上级部门的继续领导下,不断深化“数字食堂”建设,探索智慧后勤的新技术、新应用,进一步巩固和扩大“政府保障、智能监管、共治共享”的治理成效,为每一位幼儿的健康成长提供更坚实、更温暖的膳食保障。