青春期学生的情绪如同多变的天气,往往藏在沉默的表象之下。我深知,有效的心理疏导,始于耐心的倾听。

班里的小宇曾是个阳光开朗的男孩,可升入初中后,他突然变得孤僻敏感。一次课间,我看到他独自坐在操场角落发呆,便悄悄走过去,递给他一瓶水,没有追问原因,只是轻声说:“如果心里有事儿,想说的时候,老师一直都在。”或许是这份不加压力的关怀打动了他,他慢慢吐露心声:父母近期感情不和,频繁争吵,让他既焦虑又无助,只能通过发脾气来掩饰内心的不安。

了解情况后,我没有急于评判,而是当起了“情绪垃圾桶”,让他尽情宣泄内心的委屈。之后,我主动与小宇的父母沟通,建议他们在孩子面前控制情绪,多关注孩子的心理状态。同时,我在班级里给小宇安排了“班级安全员”的角色,让他负责提醒同学课间安全、整理图书角,在承担责任的过程中找回价值感。每当他做好一件小事,我都会在班级里及时表扬;遇到他情绪低落时,我会用便签写下鼓励的话。渐渐地,小宇脸上的笑容多了起来,与同学的关系也变得融洽,学习状态也逐步回升。这个案例让我明白,班级管理中的心理疏导,不需要复杂的技巧,只要用真心倾听、用耐心陪伴,就能帮学生走出心灵的阴霾。

心理健康教育不应是“突击课”,而应是渗透在班级生活中的“常态课”。我坚持把心理健康教育与班级管理紧密结合,让每一个日常场景都成为育人的契机。班里的女生小琪曾因身材微胖而自卑。一次班会课上,我开展了“我的闪光点”分享活动,鼓励每位同学说出自己的优点,也说说身边同学的长处。轮到小琪时,她低着头沉默不语,这时有同学说:“小琪画画特别好,上次班级文化墙的插画就是她画的,特别好看!”还有同学说:“小琪很热心,我上次忘带文具,她主动借给我。”

听到同学们的赞美,小琪慢慢抬起了头。我趁机引导:“每个人都是独一无二的,身材、外貌只是外在,善良、才华、真诚才是最珍贵的品质。小琪的绘画天赋和乐于助人的品格,都是值得我们学习的闪光点。”渐渐地,小琪变得自信大方,不仅主动报名参加学校的文艺汇演,还愿意在课堂上分享自己的想法。

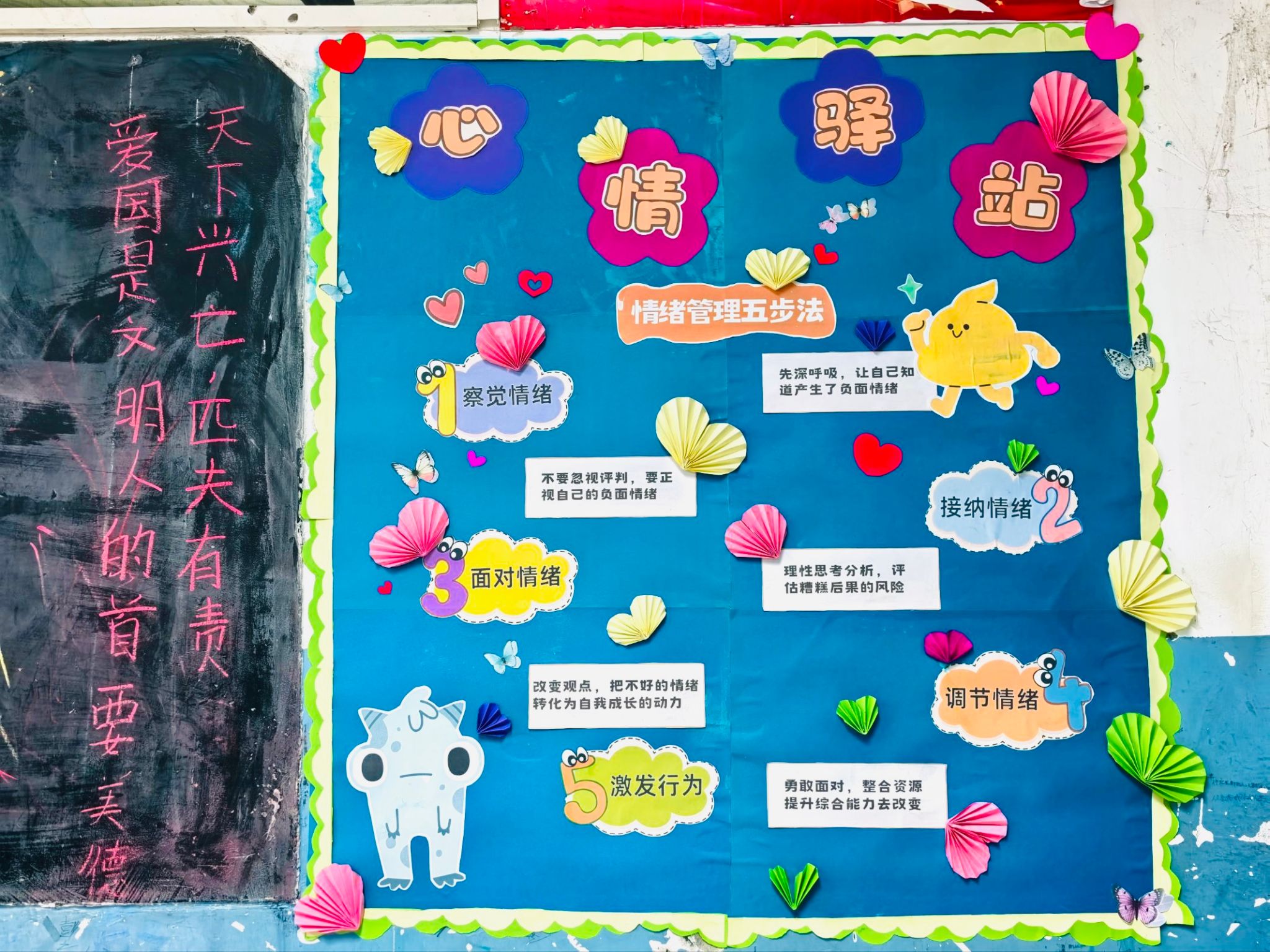

除此之外,我还在班级里推行了“情绪打卡”制度,每天早读前,学生可以在“心灵打卡墙”上用不同颜色的贴纸标注自己的情绪;同时,我每周都会开展15分钟的“心理微课堂”,通过真实案例讲解情绪管理技巧:比如用“深呼吸计数法”缓解考试焦虑,用“换位思考三步法”化解同学矛盾。这些日常的小举措,如同春雨润物,在潜移默化中帮助学生学会认识情绪、管理情绪,构建起健康的心理防线。

心理健康教育不是班主任一个人的战斗,只有凝聚班级、家庭、学校的合力,才能为学生的心灵成长搭建起坚实的后盾。

一心管班级,核心是“管”好每一颗心灵;潜心育桃李,关键是“育”出健康的心态。作为班主任,我将继续在班级管理中深耕心理健康教育,用倾听化解困惑,用细节滋养心灵,用合力护航成长,以一心一意的坚守,守护每一位学生的心灵晴空,让他们在健康、快乐的环境中茁壮成长。